2025

«Mit dem ETH Swiss GeoLab wollen wir in der Erdbeobachtung zur Weltspitze gehören»

Eine Donation der Jörg G. Bucherer-Stiftung in der Höhe von 100 Millionen Schweizer Franken ermöglicht der ETH Zürich, ein neues Kompetenzzentrum für Erdbeobachtung aufzubauen. ETH-Präsident Joël Mesot erklärt, wie es zu der Partnerschaft kam und welchen Nutzen das ETH Swiss GeoLab haben wird.

Jörg G. Bucherer-Stiftung spendet der ETH Zürich 100 Millionen für Erdbeobachtungszentrum

Die ETH Zürich erhält von der Jörg G. Bucherer-Stiftung in den nächsten zehn Jahren jährlich 10 Millionen Schweizer Franken. Damit baut die Hochschule ein Kompetenzzentrum für Erdbeobachtung mit globaler Strahlkraft und physischer Präsenz im Kanton Luzern auf. Der Kanton Luzern unterstützt das Vorhaben als Infrastrukturpartner.

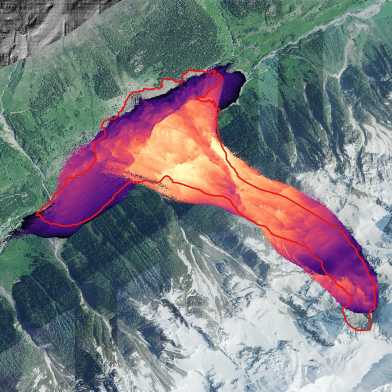

Neue Simulationen verbessern die Prognose von Schnee, Eis- und Gesteinslawinen

Ein neues, von ETH- und SLF-Forschenden entwickeltes 3D-Simulationstool ermöglicht deutlich präzisere Vorhersagen komplexer alpiner Massenbewegungen – und kann damit auch das alpine Risikomanagement unterstützen.

«Aufstockungen werden zu einer echten Option der städtischen Innentwicklung»

Warum entstehen in Genf jedes Jahr mehr neue Wohnhäuser, während Zürich Rückgänge verzeichnet? Weshalb werden in Basel, Genf und Lausanne ältere Wohnbauten eher aufgestockt, in Zürich jedoch ersetzt? ETH-Forschende liefern neue Antworten zur Rolle des Wohnbaus und seinen sozialen Folgen.

Eine resiliente Zukunft gestalten: SBE25 startet in Zürich

Diese Woche beginnt in Zürich die Sustainable Built Environment Conference (SBE). Sie findet vom 25. bis 27. Juni 2025 unter dem Leitthema «Shaping Tomorrow: Systems Thinking in the Built Environment» statt. Über 400 Teilnehmende aus aller Welt kommen zusammen, um zu diskutieren, wie durch ganzheitliches Denken eine gerechtere und klimaresiliente Zukunft des Bauens und Lebens möglich wird.

Das D-BAUG öffnete seine Türen für Gymnasiasten und Gymnasiastinnen

Mit der erfolgreichen Teilnahme an den ETH-Studienwochen 2025 bekräftigt das D-BAUG der ETH Zürich sein Engagement für die Bekanntmachung und Förderung seiner Studiengänge. Von insgesamt 134 Schülerinnen und Schülern, die auf sieben verschiedene Studienrichtungen verteilt wurden, haben sich 22 Teilnehmende für einen Platz bei den Bauingenieurwissenschaften und 16 für einen Platz bei den

Umweltingenieurwissenschaften beworben.

Venedig Biennale: Goldener Löwe für klimaresiliente Architektur

Mit dem Goldenen Löwen für den besten nationalen Beitrag wurde auf der Architekturbiennale 2025 in Venedig der Bahrain-Pavillon ausgezeichnet – ein Projekt zur hitzeangepassten Architektur mit massgeblicher Beteiligung von Professor Alexander Puzrin. Insgesamt sind fünf Ausstellungsbeiträge unter Mitwirkung des Departements Bau, Umwelt und Geomatik der ETH Zürich an der Venedig Biennale zu sehen. Sie zeigen, wie Forschung und Technologie neue Wege für nachhaltiges Bauen eröffnen.

Aktualisiert: Was ETH-Glaziolog:innen über den Abbruch des Birchgletschers wissen

Am 28. Mai 2025 brach der Birchgletscher unter der Last von Fels- und Schuttmassen ein, die von Felsstürzen am Kleinen Nesthorn stammten. Nach einer Begehung vor Ort erläutern Forschende der ETH Zürich die Hintergründe des Abbruchs, der Blatten verschüttete, in einem aktualisierten Faktenblatt.

Begrenzung der Erderwärmung kann doppelt so viel Gletschereis erhalten

Eine neue Studie mit Beteiligung der ETH Zürich zeigt: Überschreitet die Erderwärmung die Pariser Klimaziele, schrumpfen die nicht-polaren Gletscher massiv. Wird sie jedoch auf 1,5 °C begrenzt, könnten rund 54 Prozent der Gletscher erhalten bleiben – mehr als doppelt so viel wie bei 2,7 °C.

Wenn tote Kleinstlebewesen langsamer zum Meeresgrund sinken, ist das fürs Klima nicht gut

Dank organischer Partikel, die zum Meeresgrund trudeln, bleibt CO2 dauerhaft gebunden. Natürliche gelartige Substanzen bremsen den Prozess aber. Für präzisere Klimavorhersagen sind solche Mechanismen auf Mikroskala auch wichtig.