Innovative Sedimentbewirtschaftung in der Wasserkraft

Speicherwasserkraftwerke im Alpenraum leisten einen grossen Beitrag zur Stromversorgung. Deren Speicherkapazität wird jedoch Jahr für Jahr durch Sedimentablagerungen verringert, was zudem zu Sicherheitsfragen an Talsperren führen kann. ETH Forschende und Kraftwerkbetreiber prüfen Auswirkungen der Ableitung von Feinsedimenten über.

Angesichts des Risikos von Versorgungsengpässen im Winter und der Anforderungen an das zukünftige Energiesystem müssen die vorhandenen Wasserkraftkapazitäten dringend erhalten bleiben. Dazu müssen die Ablagerungen regelmässig abgetragen werden, was durch eine Spülung des Stausees oder konventionelle Ausbaggerungen erfolgen kann. Diese Methoden führen aber zu Produktionsverlusten und sind damit teuer.

Sedimentableitung über den Triebwasserweg

Eine noch wenig genutzte und erforschte Methode ist die Weiterleitung von Feinsedimenten über den Triebwasserweg, d.h. durch den Wasserabfluss über die Turbinen. Letztere Variante wird innerhalb eines Forschungsprojektes zwischen der ETH-Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie unter Prof. Robert Boes und der illwerke vkw AG, ein österreichisches Energieunternehmen, untersucht. Mit zu berücksichtigen sind neben den technischen auch die wirtschaftlichen Aspekte sowie Umweltauflagen.

Versuchsort ist der Stausee Bolgenach in Vorarlberg, der sich in einem Gebiet mit geologisch weichem Gestein befindet und demzufolge stark von Sedimentabtrag betroffen ist. Um die Sedimente in den Griff zu bekommen, wird ein Schwimmbagger eingesetzt, der sie dem Stausee entnimmt. An Bord wird sortiert, wobei die groben Sedimente mittels einer eigens für diesen Zweck erstellten, energieerzeugenden Seilbahn bis unterstrom des Staudamms gebracht und wieder dem Fluss zugeführt werden. Dies ist überdies ein ökologischer Gewinn, weil das abgelagerte Material im ursprünglichen Flussbett verbleibt.

Möglichst wenig Abrasion an den Turbinen

Die Feinsedimentfraktionen, die mehr als 90% des Gesamtvolumens darstellen, werden gezielt dem Triebwasserweg zugeleitet, wo sie über die Turbinen im Kraftwerk Langenegg abgeführt werden. Ganz so trivial ist das allerdings nicht, denn die Partikel hinterlassen ihre Spuren an den Turbinen, es entsteht hydroabrasive Erosion. Die Ableitung über die Turbinen wird bis dato kaum praktiziert und der Impakt auf Francis-Turbinen ist wenig erforscht. Genau dort setzen das Forschungsteam um Prof. Boes und die Doktorandin Carolin Friz an.

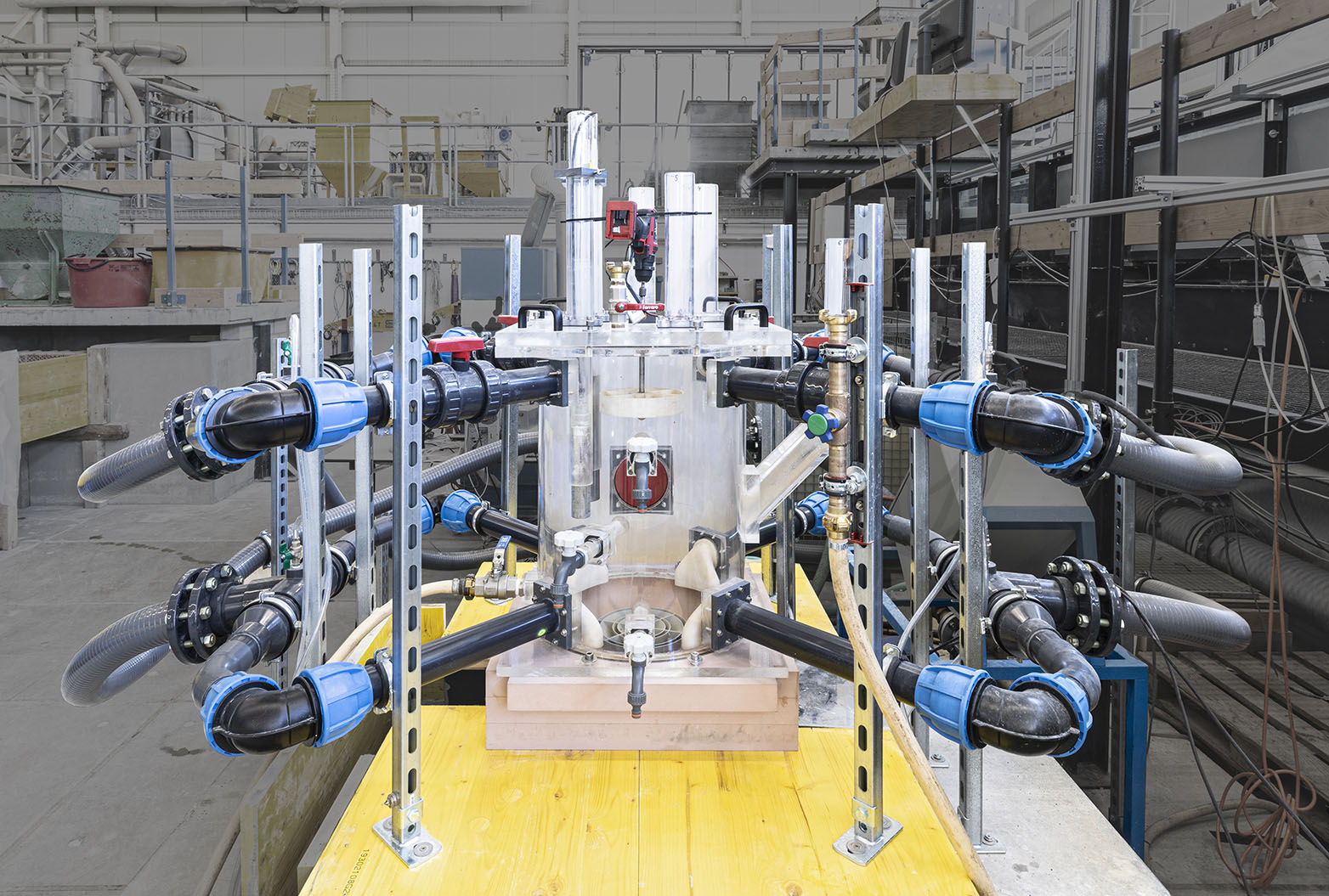

Vorab wurden in der eigenen Versuchshalle und im Labor die Vor- und Nachteile einzelner Sensortypen zur Schwebstoffmessung evaluiert. So lassen sich Unsicherheiten für das Monitoring im Feld reduzieren. Das ist deshalb wichtig, weil zuverlässige Echtzeitdaten nötig sind, um Anlagen zu optimieren und Umweltgrenzwerte einzuhalten. Gemessen wird der Verschleiss an verschiedenen Turbinenbauteilen.

Dazu hat das Team kürzlich Messlehren an den Turbinen angebracht, um diverse Daten zu erhalten – ein schwieriges Unterfangen, da Francis-Turbinen nur schwer zugänglich sind. Die illwerke vkw montierten gleichzeitig Laserscanner, die zusätzliche Daten liefern. Wichtige Messwerte werden mindestens doppelt und mit verschiedenen Methoden erfasst, um Fehler oder Ausfälle zu erkennen und auszugleichen. In regelmässigen Abständen wird nun gemessen, wie gross die Abrasion an den Turbinen ist, sowohl an der Beschichtung als auch am Stahl. Dabei wird das Verhältnis zwischen Abrasion und Sedimentmenge, Sedimentkonzentration sowie Partikelgrösse ermittelt. Je nach Messresultaten wird die Sedimentzuführung periodisch justiert, um den optimalen Mix zu eruieren. Mit diesem Projekt soll ein entscheidender Beitrag geleistet werden, um den Zusammenhang zwischen Sedimentmenge, -charakteristik und Abrasion zu erforschen.

Eine win-win Kooperation für beide Partner

«Für uns ist enorm wichtig, dass wir unsere in der Versuchshalle entwickelten Methoden in einem realen Kraftwerk umsetzen können. Wir erhoffen uns wichtige Erkenntnisse, die zur Weiterentwicklung eines Abrasionsmodells führen, welches zu Prognosezwecken auch international bedeutsam wäre», sagt Prof. Boes.

Stefan Pfeifer, Experte für Sedimentmanagement bei der illwerke vkw, erklärt: «Aufgrund der Befunde entscheiden wir, welche Optimierungen nötig sind, um die Feinsedimente permanent über den Triebwasserweg weiterzuleiten. Das kann von Anpassungen bei der Beschichtung bis zur Bauart oder gar Geometrie der Turbine reichen.»

Das Projekt läuft noch bis 2027 und wird des Weiteren vom Bundesamt für Energie sowie der Crescere Stiftung Thurgau unterstützt. Beide Partner schätzen die Zusammenarbeit und erhoffen sich Erkenntnisse, die sie wirtschaftlich und wissenschaftlich weiterbringen.