Dass sich Bakterien in wässrigen Lösungen mit Hilfe feinster Wimpern auf ihrer Oberfläche fortbewegen können, weiss die Wissenschaft schon lange. Bisher ging die Fachwelt allerdings davon aus, dass die Mikroben für komplexe Polymere blind sind. Und dass sie sich nur an leicht diffundierenden Substanzen wie einfachen Zuckermolekülen orientieren, die sie direkt fressen oder verstoffwechseln können.

Widerlegte gängige Lehrmeinung

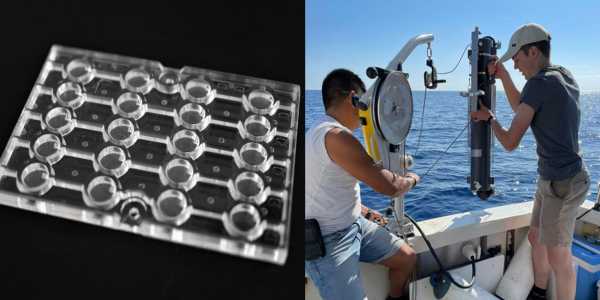

Doch nun widerlegen Ergebnisse des Forschungsteams um Roman Stocker am Departement für Bau, Umwelt und Geomatik (D-BAUG) der ETH Zürich die gängige Lehrmeinung: Mit einem Mikrofluidik-Chip, den sie zusammen mit einem Forschungsteam von der UTS Sydney entwickelt haben und der aus einer kreditkartengrossen Kunststoffplatte mit kleinen Kammern im Innern besteht, konnten die Forschenden bei Feldarbeiten im norwegischen Raunefjord zeigen, dass Bakteriengemeinschaften dem Konzentrationsgefälle von Laminarin und anderen komplexen Polysacchariden folgen.

Laminarin kommt in zahlreichen Arten von Braunalgen und weiteren Mitgliedern des Phytoplanktons vor. Es enthält bis zu einem Viertel des Kohlenstoffs, der in Meeren durch Photosynthese gebunden wird. «Laminarin stellt deshalb eine der wichtigsten Nahrungsquellen für marine Bakterien dar», sagt Estelle Clerc, Erstautorin der kürzlich in der Fachzeitschrift externe Seite Nature Communications veröffentlichten Studie und Postdoktorandin in Stockers Forschungsgruppe.

Gut entwickeltes Sensorium

Dass Meeresmikroben aktiv auf komplexe Moleküle zuschwimmen können, um sie abzubauen, sei in den Modellen der globalen Kohlenstoff-Flüsse noch nicht berücksichtigt. Ihre Resultate spielten deshalb wohl auch bei der künftigen Berechnung von Klimaszenarien eine Rolle, meint Clerc. Doch darüber hinaus hat der Nachweis, dass Bakterien ein besser entwickeltes Sensorium haben als bisher vermutet, die Forscherin auf eine nächste Idee gebracht: «Vielleicht erkennen Bakterien auch weitere komplexe und schwer abbaubare Substanzen.»

Um diese Idee zu testen, mussten die Forschenden ihr Instrument lediglich mit solchen Substanzen bestücken – und dann an verschiedenen Orten (wie etwa im Zürichsee oder im Becken einer Abwasserreinigungsanlage) ins Wasser lassen. Ihre ersten, noch vorläufigen und unveröffentlichten Resultate zeigen, dass es in der Umwelt tatsächlich Bakteriengemeinschaften gibt, die sich zum Beispiel von Mikroplastik oder Pestizidrückständen angezogen fühlen.